Les Calanques dans la peinture

De la grotte Cosquer à l’art moderne

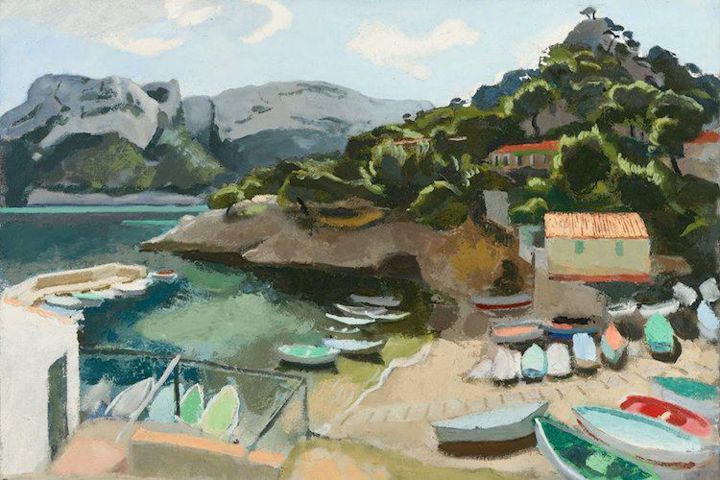

Barques dans la calanque de Sormiou, par Joseph Inguimberty

Route de la Gineste, 1859, par Paul Guigou © Musée d’Orsay / RMN – photographie Anthony Zec

Préc.

Suivant

123456

La mer et la roche, désertées ou peuplées de pêcheurs, de pâtres et d’animaux, offrent une variété infinie de motifs et de tons. Ces sujets sont rehaussés, et même glorifiés, par une lumière qui a marqué l’histoire de l’art mondial. Tour d’horizon en compagnie de quelques maîtres de la palette.

Du paléolithique au néo-classique

Tout commence avec la grotte Cosquer, où les premiers hommes représentent les animaux s’ébattant jadis sur le territoire du Parc national : chevaux, bouquetins, cerfs, bisons… Les décors animaliers se poursuivent avec les peintures antiques et médiévales. Puis c’est le temps des marines et des représentations navales, dont le chef de file est Joseph Vernet. Les vues du terroir émergeront avec le siècle des Lumières et les premières bastides, en particulier dans les œuvres de Constantin d’Aix : précurseur de la peinture provençale, il sera le maître de Granet.

Suivront Paul Flandrin, l’un des meilleurs paysagistes classiques, élève d’Ingres, qui peint Marseilleveyre et l’île Maïre – et surtout Pierre Puvis de Chavannes. Sa fresque Marseille, colonie grecquemontre la ville se construire à partir de la roche extraite localement, comme une image allégorique de la pierre de Cassis qui a notamment servi à bâtir les rues de la cité phocéenne…

Les écoles provençale et marseillaise

Ils sont pour la plupart passés par les Beaux-Arts de Marseille, et les plus célèbres se nomment Émile Loubon (que l’écrivain Joseph Méry appelle « le peintre géologue de notre Midi »), Jean-Baptiste Olive, Paul Guigou, Vincent Courdouan. Citons aussi Raphaël Ponson, le « peintre des Calanques », et Joseph Garibaldi, qui fréquente La Ciotat, invité par la famille Lumière. Leur peinture, éblouissante, nous offre des paysages panoramiques, dans une manière solaire, contrastée, entre naturalisme et romantisme.

La visée de ces écoles est plus esthétique que documentaire, bien que, dans certaines toiles, les paysages sont reconnaissables et les pratiques (halieutiques et pastorales surtout) bien décrites. Mais Loubon n’hésite pas à augmenter la hauteur des collines, Guigou à les rendre plus chaotiques encore, Olive à réinterpréter les couleurs de la pierre.

Alors que la photographie se démocratise, le projet de ces artistes est multiple : évoquer la beauté et l’esprit des lieux, étudier les métamorphoses de la lumière au contact de la matière, et faire naître des sensations contradictoires face à cette nature aussi apaisante et accueillante qu’indomptable et sauvage. En bref : poétiser le paysage. Cela semble d’autant plus nécessaire que c’est l’époque où l’urbanisation et l’industrie commencent à gagner du terrain, et mettent la nature en péril.

Les peintres de cette période sont majoritairement locaux. Mais une première gare a été construite à Marseille en 1848 et, dix ans plus tard, le train arrive à Cassis et La Ciotat. L’ouverture de la ligne PLM facilite, à la suite de Cézanne, originaire d’Aix-en-Provence, la descente des artistes vers le Sud. Symbole de ce rayonnement, Jean-Baptiste Olive et Raymond Allègre décorent de marines la gare de Lyon à Paris.

Mais les peintres modernes voudront s’émanciper des académies, et les paysages calanquais vont jouer un rôle considérable dans l’avènement de cette révolution artistique.

De la révolution cézanienne au cubisme

Cette nouvelle génération va dépasser l’impressionnisme, que l’un de ses précurseurs, Félix Ziem, avait déjà irisé de soleil. L’atmosphère et la lumière provençales bouleversent les conceptions chromatiques. Après Stendhal qui s’étonnait en 1837 de la transparence de l’air, c’est surtout Paul Cézanne qui écrira en 1876 : « Le soleil est si effrayant qu’il me semble que les objets s’enlèvent en silhouette non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Je puis me tromper, mais il me semble que c’est l’antipode du modelé. » Le « père de l’art moderne » peindra des toiles mondialement connues, où le massif de Marseilleveyre vient équilibrer les compositions.

À partir de 1906, la région devient un foyer de recherches picturales. Georges Braque y séjourne et radicalise les principes esthétiques de Cézanne. D’abord héraut du fauvisme, il fonde avec Picasso le cubisme, ce courant qui n'aurait peut-être pas vu le jour sans cette lumière si typique qui découpe les formes avec une précision géométrique… Plus tard, c’est Francis Picabia qui dessinera des arbres cubistes à Cassis.

L’explosion des formes et des couleurs

Si Van Gogh désirait venir dans le Sud, c’était pour y rencontrer Adolphe Monticelli, dont il admirait l’usage du jaune et la technique au couteau et en pleine pâte. Il écrivait même qu’il voulait « continuer son œuvre », comme s’il était « son fils ou son frère »…

Toutes ces nouvelles façons de voir et de peindre vont transfigurer le paysage provençal : idéalisé, déstructuré, bigarré, il acquiert une vie et une folie jamais vues jusqu’alors sur une toile. On y voit même apparaître des nymphes et des plantes exotiques, exaltées à la manière orientaliste.

Les Calanques sont alors représentées par les plus importants courants post-impressionnistes :

Le fauvisme est investi, en même temps que Braque, par André Derain, Raoul Dufy, Charles Camoin, Henri Manguin, René Seyssaud et Othon Friesz : ce dernier nous livre des toiles fascinantes du bec de l’Aigle et de Figuerolles.Le pointillisme est incarné par Paul Signac et Henri Person, qui parcourent la côte sur leur voilier : le Sinbad. À Cassis, Signac écrira dans une lettre à Van Gogh datée du 12 avril 1889 : « Du blanc, du bleu, de l’orange, harmoniquement dispersés dans de jolis mouvements de terrain. Notre vert Véronèse et notre bleu de cobalt sont de la merde à côté de ces flots méditerranéens ».Le symbolisme, porté par Puvis de Chavannes, est continué par Lucien Lévy-Dhurmer et Jean Francis Auburtin.Enfin, David Dellepiane est un touche-à-tout : il représentera les pratiques agro-pastorales et accèdera à la renommée avec son affiche commémorant le 25e centenaire de la fondation de Marseille.

D’autres se placent dans ce sillage, avec notamment Winston Churchill, qui fut aussi un peintre estimé ! Il est l’élève de Louis Audibert, lui-même ami d’Albert Marquet, de Moïse Kisling et de Louis-Mathieu Verdilhan, qui ont tous peint Marseille et ses alentours.

Tradition et modernité

Les affiches de tourisme des années 1920-1930 s’empareront de ces innovations graphiques, vantant les charmes de Cassis, de La Ciotat et du littoral méditerranéen, sous le pinceau d’Albert Duvernoy ou de Julien Lacaze, remis au goût du jour par Richard Zielenkiewicz.

À Cassis, l’artiste et philanthrope américain Jerome Hill, le fondateur de la Fondation Camargo, reproduira les paysages calanquais dans de nombreuses peintures. Les révolutions picturales se poursuivront tout au long du siècle avec les rochers stylisés de Jean Dubuffet, les toiles saturées de Pierre Ambrogiani (ami de Pagnol et de Giono) et de Georges Briata, les paysages sensibles de Joseph Inguimberty, ceux du peintre-alpiniste Ange Abrate, et la naissance de l’art contemporain avec Vincent Bioulès. Et aujourd’hui, de nombreux artistes locaux perpétuent ces traditions, telles Gwendoline Pieters ou Marie-Laure Sasso-Ladouce…

« Le travail ne va pas, mais pas du tout. Le pays est trop beau. »

André Derain à Cassis, Lettre 72 à Vlaminck